生成AIがニュースリリースを書き、メディアリストを数秒で整理する。AIの進化は想像を超え、様々な業務がAIに代替されようとしています。 そんな中、「AIがあれば、PR担当者はいらないのでは?」という言葉が聞かれるようになりました。

しかし、PRの本質は、社会と企業、メディアと人をつなぎ、“信頼”を築く仲立ちをする仕事です。 AIがどれだけ進化しても、信頼を生むのは人の言葉、表情、そして人と人との関係性です。

本稿では、AI時代を生きる私たちが、「人間のPRパーソンとしての存在意義」をどのように考え、実務に活かしていくべきなのかを掘り下げます。

この記事の目次

- AIが奪う仕事、奪えない仕事

- AIが得意な領域――「再現」と「最適化」

- AIが奪えない領域――「信頼・文脈・関係・倫理」

- AI時代にこそ大事にしたい、人間ならではの“信頼”とは

- ① 情報の信頼性:一次情報を掘り起こし、検証する力

- ② 関係の信頼性:対話と応答の積み重ね

- ③ 人格の信頼性:誠実さと責任感、そして共感力

- “人間”PRパーソンが大事にしたい資質とは

- ① 一次情報を引き出す「質問力」

- ② 社会文脈を翻訳する「編集力」

- ③ 相手を動かす「言葉選び」

- AIを味方にしてしまう、“AI×人間の共創型PR”の実践

- ステップ① AIを“リサーチャー”にする

- ステップ② AIを“叩き台ライター”にする

- ステップ③ AIを“振り返りツール”にする

- まとめ――AI時代のPRパーソンとは、“信頼を媒介する存在”

AIが奪う仕事、奪えない仕事

AIが得意な領域――「再現」と「最適化」

ChatGPT、Claude、Perplexity…。

いまやPRの現場では、こういった生成AIを使いこなすことが当たり前になりつつあります。

例えば、AIができることは次のようなものがあります。

● 数百件のメディアリストを業界・トピック別に自動分類する。

● SNSの反応を感情分析し、好意・批判・中立の割合を可視化する。

いずれも、「定型化された再現」や「大量処理」の領域です。つまり、AIが優れているのは「答えがある仕事」です。

一方でPRは、答えのない問いと向き合う仕事でもあります。たとえば、「このニュースを、いま社会にどう語るべきか?」「誰に、どんな温度感で伝えたら届くか?」といった、答えのない問いと向き合う仕事でもあります。

その“文脈を読む力”こそが、私たちPRパーソンの最大の武器です。

AIが奪えない領域――「信頼・文脈・関係・倫理」

AIにできない仕事を一言で表せば、それは「関係を築く仕事」です。

たとえば、記者さんとの間で生まれる関係。「このテーマならこの人に話を聞きたい」と思われる関係性は、何百回ものコミュニケーションと、誠実な対応の積み重ねから生まれます。実際に私も、何回か記者さんとやりとりを重ねたり、実際にお会いして雑談なども重ねたりしていくうちに、「こういったネタを考えているのですが、いい人紹介できないですか?」と頼りにされるようになりました。このようなAIからすれば「一見無駄に見えるような」雑談などから育まれる信頼関係は、人間ならではのものです。

また、AIが生成した文言が、無意識に誰かを傷つけることもあります。PRには「倫理判断」が常に伴うため、「その言葉は、社会に出すべきなのか?」などを判断する感性は、人間の中にしかありません。

AIが進化すればするほど、人間のPRパーソンには「信頼」「関係構築」「倫理判断」などという、 “非効率に見えて最も価値のある部分”が残されるのです。

AI時代にこそ大事にしたい、人間ならではの“信頼”とは

AIがあらゆる情報を生み出す時代において、社会が本当に求めているのは「正確さ」ではなく、「信頼」です。

では、PRパーソンが築くべき信頼とは何か?ここでは、それを3つの観点から整理します。

① 情報の信頼性:一次情報を掘り起こし、検証する力

PRの仕事は、「事実をどう伝えるか」から始まります。AIが得意なのは“過去の情報の再構成”であり、「新しい一次情報を掘り起こす」ことは人間にしかできません。

たとえば、あるBtoB企業が年次報告を発表する際、AIはその数字を綺麗に整えることはできますが、「その数字の背景にある顧客行動の変化」までは理解できません。

このとき必要なのは、“一次情報の裏にある物語”を読み解く力。つまり、数字を語る前に、その数字が語っている人間の変化を見抜くことです。

そしてAIを使う際には、次のような実務ルールを設定しておくと良いでしょう。

● 引用・統計データには出典URLを明記する。

● “AI生成原稿”は内部チェックを通してから社外発信する。

こうした「情報の信頼ルール」を組織で明文化することで、AI時代のリスクを抑えながら、精度の高いPRを実現できます。

② 関係の信頼性:対話と応答の積み重ね

AIがどんなに高性能でも、対話の“空気”を読むことはできません。

メール一往復の言葉の選び方や、相手の沈黙の意味を察するのは、人間の仕事です。

たとえば、ある編集者に「今回は見送りです」と言われたとき、AIなら“結果”だけを理解しますが、人間のPRパーソンは「なぜ見送りになったのか」「次にどうすれば通るか」を文章のニュアンスから読み取ることができます。その理解の積み重ねが、“人間ならではの関係性”を生み出します。

③ 人格の信頼性:誠実さと責任感、そして共感力

AIが「正しいこと」を言っても、人はそれを“信じたい”とは限りません。

誠実さと共感があってこそ、人は信用したいと思うのです。

どれだけ完璧な文章でも、記者や読者が「この人は自分ごととして語っている」と感じなければ、心には響かないでしょう。

SNSでの言葉遣い、謝罪文のトーン、誤情報への対応スピード…。それらすべてが、「人格の信頼」を形づくります。

AIには“責任”がありません。だからこそ、AI時代のPRパーソンには、「自分の言葉に責任を持つ力」が求められるのです。

「情報」「関係」「人格」

この3つを意識して発信できる人こそ、AI時代に選ばれる“人間ならではのPRパーソン”といえるでしょう。

“人間”PRパーソンが大事にしたい資質とは

AIが進化するほど、PRパーソンには「人間的な能力」が一層求められます。この章では、AI時代のPRを支える3つの資質を紹介します。

① 一次情報を引き出す「質問力」

AIが再現できるのは、すでに誰かが書いた情報です。

しかし、PRパーソンが扱うのは“まだ誰も言語化していない知見”です。

その出発点は、「問いの設計」にあります。

たとえば、社内取材で「今年の成果は何ですか?」と聞いても、返ってくるのは表面的な回答です。

一方で、「去年と比べて、一番驚いた顧客の変化は?」と尋ねれば、AIには拾えないリアルな一次情報が引き出せます。

良い質問は、相手の“気づき”を引き出し、その瞬間に企業の物語が立ち上がります。

PRパーソンは、データに魂を吹き込む質問者でもあるのです。

② 社会文脈を翻訳する「編集力」

優れたPRは、自社の発信をする際に、社会の流れを読みます。それは単なるメッセージ発信ではなく、 “社会的な意味の再構成”です。

たとえば、「新商品を発売しました」というリリースはニュースになりません。

しかし、「〇〇という社会課題に対する新しい解決策として開発された」と文脈を変えれば、

それは“読者に関係のある情報”に変わります。

AIはキーワードを抽出できますが、

「この情報をどう社会の物語に接続するか」という構造設計はできません。

この編集的視点を磨くためには、

● 社内データを「社会的意義」に翻訳する訓練をすること

などが有効です。

このように、AIが苦手とする「目の前の事実(具体)と社会の流れ(抽象)を結びつける」役割を担えるのが、人間のPRパーソンです。

③ 相手を動かす「言葉選び」

AIが作る文章は正確であっても、平均的で無味乾燥なものになりがちです。しかし、人間の心を動かすのは、人間の言葉の温度です。

たとえば、メディアピッチで「ぜひご確認ください」と書くよりも、「御誌の“働き方特集”に近い内容だと思い、ご連絡しました」と添えるだけで、編集者の心に引っかかる確率は上がるでしょう。

また、情報を提供する際のメールに、普段の感謝の言葉をちょっと添えてみるだけで、印象が変わったりします。

言葉には、“その人の人柄”がにじみ出ます。それを感じ取ることができるのは人間だけです。

言葉の精度は、AIがサポートできます。しかし、言葉の温度を決めるのは、私たち人間にしかできません。

AIを味方にしてしまう、“AI×人間の共創型PR”の実践

AIを敵視するのではなく、「チームの一員」として使いこなすことが次世代のPRのスタンダードになりつつあります。

ここでは、実践的なフレームとして「AIを活用するPRワークのステップ」をいくつか紹介します。

ステップ① AIを“リサーチャー”にする

AIは、膨大な情報を整理することが得意です。

たとえば、「2025年 BtoBマーケティング トレンド」を入力すれば、数百本の記事や調査を横断的に要約してくれます。

しかし、その情報を「そのまま使う」のは危険です。

AIが提示した仮説を、人間が現場データで検証する。

つまりAIは、“探索”を担い、人間は“検証”を担う。

この補完関係こそが、最も生産的な共創の形です。

ステップ② AIを“叩き台ライター”にする

リリース原稿やオウンド記事の初稿をAIに書かせ、人間が「一次情報」「社会的意義」「倫理性」を肉付けする…といったプロセスを導入すれば、原稿制作の所要時間が平均で40〜60%短縮できると言われています。

重要なのは、「AIが書いたことを隠さない」ことです。 “AI補助で作成し、内容は人間が監修した”と明示することで、透明性が信頼につながります。この原稿も、AIをたたき台にして作成したものです。

AIを使うことが“誠実さの否定”ではなく、誠実さを維持するための手段として使う発想が求められます。

ステップ③ AIを“振り返りツール”にする

配信後の露出データやSNS反応をAIに分析させ、「どのメッセージが共感を生んだか」を俯瞰的に把握する。

AIが抽出した傾向を人間が再解釈し、「なぜその言葉が響いたのか」を議論する。

このループを設計できれば、AIは“単なる道具”から“思考の鏡”になります。つまり、AIを通して自分たちの伝え方を学ぶという新しい実践が生まれるのです。

AI時代のPRにおいて大切なのは、AIを効率化の手段として使うだけでなく、共感を再発見する道具として扱うことではないでしょうか。

「AIに使われる」のではなく、「AIを使って人間らしさを磨く」のです。

この視点を持つPRパーソンが、これからの広報現場をリードしていくでしょう。

まとめ――AI時代のPRパーソンとは、“信頼を媒介する存在”

AIが文章を量産できる時代に、「誰が語るか」「どのように語るか」の価値は、かつてなく高まっています。 PRパーソンの役割は、情報を広げることだけではなく、人と人、企業と社会の間に信頼の回路をつくることです。

AIが情報を処理し、人間が意味を紡ぐ。そのとき初めて、“共創型PR”は完成します。 AI時代のPRパーソンとは、「信頼をつなぐ存在」なのです。

しかしそれは、どんな時代にも変わらない、“広報”という職業の根幹なのではないでしょうか。

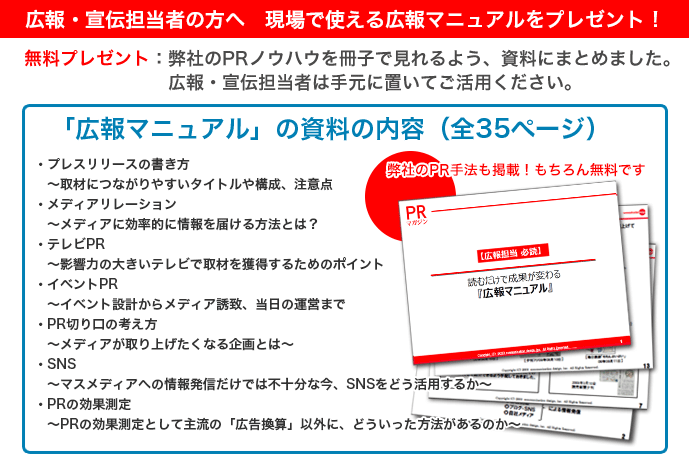

本原稿の内容についてより詳しく知りたい方のために、PRバイブル「【実践版】AI時代にこそ、“人間”のPRパーソンとして生きる意味とは?―― 信頼・文脈・共感の再定義 ――」をご用意しました。

✅ 過去に公開したPRバイブルもすべて一括DL可能

✅ 実務にそのまま活かせるテンプレート&事例付き

✅ 広報・PR担当者・専門家・経営者が“すぐに成果を出す”ための必携資料

\すでに数百名の広報・経営者が活用中!/

▼ 今すぐ無料ダウンロード

PRバイブルダウンロード

【ニックネーム】らめにき

【これまで担当した業界】コンサルタント・健康・教育・DX・企業PR

【趣味】音楽鑑賞・野球観戦・バンド・ライブハウス・数学・ラーメン・カラオケ

【プチ自慢】「イントロドン」で半分以上0.5秒以内に正答できること

多くご相談いただく内容とその解決方法をホワイトペーパーにまとめました。

PR切り口の考え方|メディアリレーション方法|広報KPIの考え方【無料ホワイトペーパー】

当社では新たなメンバーを募集しています!

PRコンサルタントとして活躍したい方はぜひご応募ください。

採用情報|PRの力で「社会問題」を解決する