「あぶらとり紙」といえば、『よーじや』、京都のお土産といえば『よーじやのあぶらとり紙』を思い浮かべる方も多いのではないだろうか?

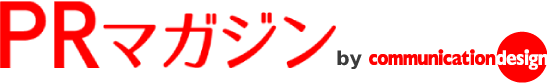

そんなよーじやが、2025年3月に「おみやげの店」から「おなじみの店」へ、そして観光への依存を脱却し、地元京都に貢献する企業へと変わるためのリブランディングを発表した。

よーじやのロゴであり、シンボルでもあった手鏡に映る古風な女性。それを60年ぶりに見直し、新たなロゴからはお馴染みの女性もいなくなった。

余談だが、この原稿を書いている際、小学生低学年の息子も「あ!この人(手鏡に映る女性)、あぶらとり紙の人だ」と言っているのを聞いて驚いた。以前、祖母の家で一回見ただけなのに、記憶に残っていたらしい。

それほど認知を獲得していたロゴを刷新するというのは、一大決心であり、様々な葛藤とともにリブランディングが進められたに違いないと、取材を申し込んだ。

今回は、よーじやグループ広報の出野沙優美さんと橋本知紗さんにお話を伺った。

(編集長)

この記事の目次

2020年に広報部門を立ち上げ、積極的に情報発信する体制に

編集長:2025年3月にリブランディングを発表されましたが、明治時代から続く老舗企業のリブランディングは、企業にとって非常に勇気のいる決断だったのではないかと思い、今回色々とお話を聞かせていただきたく、取材を打診させていただきました。

早速ですが、よーじやグループの広報体制からお聞かせください。

橋本さん:現在の広報は4名体制で、広報室長として本日同席している出野がおり、私が室長代理です。そして、新卒2年目と3年目が各1名います。

実は、広報業務を本格的にスタートしたのが2020年と比較的最近で、それ以前は、他の業務と兼任という形で広報担当者がいました。そのため、2020年以前は弊社から積極的な情報発信はほとんどしておらず、いただいた取材に対応するのが中心でした。

編集長:2020年に広報部門を立ち上げたのはどういった経緯からだったのでしょうか。

出野さん:5年ほど前に代表が代替わりをしたということやコロナ禍を経て、「来た取材を受けるだけでなく、こちらの取り組みや考え方を発信するため、広報業務を強化する必要がある」という代表の意向を受け、代表と私を中心に広報業務を見直すことになりました。

コロナ禍では売上が97%減~脱観光業依存からの原点回帰

編集長:今回のリブランディングも代表の交代や120周年(今年は121年目)という節目を迎えたことが大きなきっかけになったのでしょうか?

橋本さん:リブランディングのきっかけは、現代表は就任当初から観光客への依存体制に危機感を持っており、「脱・観光依存」を掲げ日常的に愛されるブランドを目指し始めていました。しかし、「手鏡に映る女性のロゴマーク=よーじや」と認識してもらえる一方、このままでは観光業から日常使いしてもらえるブランドへのイメージの転換が難しいと感じ、リブランディングに踏み切りました。

編集長:地元の方をはじめ、多くの方がよーじやは観光客向けのお店というイメージを持っていたということですね。

今回、リブランディングのコンセプトムービーでも“京都のものづくりに目を向け、まだ知られていない価値を掘り起こし、世の中に伝えていく力となる”といったことを書かれていましたが、改めて地元に根差したブランドになろうとされたのはどうしてなのでしょうか。

出野さん:弊社は1904年に國枝商店として創業したのですが、よーじやという屋号は、創業当時の主力製品の一つ「楊枝」から地元の方々に「ようじやさん」と呼ばれたことに由来しています。このことからもお分かりいただけるように、創業当初は、地元に根差した店でした。それが1990年代に「あぶらとり紙」がテレビドラマで取り上げられたことでブームになり、お土産物として多くの方にご購入いただけるようになりました。よーじやの成長という意味では非常に大きかったのですが、その反面、意図せず観光業にシフトしていってしまったという経緯があります。

また、昨今、国内旅行の多様化やインバウンドによるオーバーツーリズムで日本人観光客の足が京都から遠のく状況もあります。さらに、コロナ禍では、売上が97%減少するなど、観光業に依存するのは経営上大きなリスクがあるという判断もありました。

編集長:原点回帰ということですね。

出野さん:京都で生まれ育った企業として、京都の方々が足を運ばないお店になってしまっている状況への寂しさや問題意識もあり、もう一度地元に目を向け、地元に根差した企業にならなくては、という想いも大きかったです。

代表が広告塔となり「想い」を発信するのが、よーじや流の広報手法の一つ

編集長:リブランディング前の広報の状況についても教えてください。

出野さん:広報部門が立ち上がる前も、ありがたいことに、あぶらとり紙関連の取材は多くいただき、その対応をメインに行っていました。広報部門が立ち上がってからは、独学で広報について学び、リリースを書き始め、新商品リリースやイベントリリースを出すようになりました。

また、広報部門を立ち上げたのが2020年秋頃だったのですが、2021年に入り、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されました。この時、よーじやは全店クローズにしたのですが、その際、初めて代表の想いをつづったリリースを発信したところ、メディアから大きな反響があり、テレビをはじめ多くのメディアから取材オファーをいただきました。

編集長:今回のリブランディングもそうですが、代表の想いを丁寧に発信されていますよね。

出野さん:そうですね、代表自身も自分が広告塔として動かなくてはいけないと考えてるので、想いは積極的に発信しています。

リブランディングにおいてロゴの変更は必須~でも、どの程度変えるかは葛藤も

編集長:リブランディングは代表と広報だけではなく、様々な部署や社員が関わることになると思います。そもそもリブランディングが必要だというのは代表がおっしゃったのでしょうか。

出野さん:元々リブランディングをしようという話からはじまったわけではなく、経営課題について外部を交えて話しを進める中で、多くの人が持つイメージを変えるにはリブランディングが必要ということになり、2024年の年明け頃に代表からリブランディングについて検討を進めたい旨話がありました。

まずは、代表と会社全体をみているゼネラルマネージャー2名と私(広報としてではなく、ゼネラルサブマネージャーとして)の4名でリブランディングについての検討を進めていきました。

編集長:何が一番大変でしたか?色々葛藤があったと思うのですが。

出野さん:一番は、「京好み あぶらとり紙という文字」と「手鏡に映る女性」のロゴマークをどこまで変えるかということです。

よーじやのイメージを変えるためには、ロゴマークを変えなくてはいけませんが、長らくこのロゴを使用していたので、よーじやと認知してもらえる強みでもありました。

最初は大きく変えると強みを失ってしまうので、「京好み あぶらとり紙」という文字だけ取るといった方向性や女性(よじこ)を少し抽象化して残すといった方向性も検討しました。

ただ、イメージを残しすぎるとリブランディングの意味がなくなってしまいますし、手鏡に映る女性を抽象化しすぎると、「よじこ」ではなくなってしまうのでは?という議論も社内で生まれまして。ロゴの落としどころは、とても慎重に検討を進めました。

最終的に、ロゴからは「よじこ」をなくし、新たに「よじこ」のキャラクターを誕生させることで、キャラクターとしてさらに活躍してもらうことにしました。

新たに「よじこ」のキャラクターが誕生

編集長:社員の方々も「よじこ」への思い入れがあったと思うのですが、リブランディングに際し、社員への周知はどのように行ったのですが。

出野さん:店舗から「よじこ」のロゴがなくなってしまうのでは、という不安を感じる従業員もいるだろうと思い、本社の社員だけではなく、店舗の従業員、特に店長には本社にきてもらい、リブランディングについて説明を行いました。

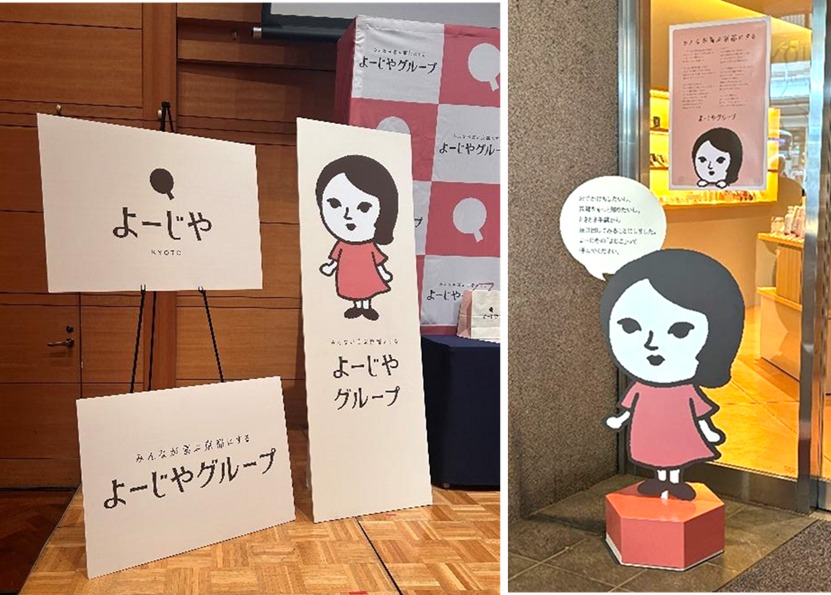

プレス発表会には21社が来場し、テレビなど多数のメディアで報道

編集長:いつ頃から広報もリブランディングに関する業務に取り掛かったのでしょうか。

出野さん:リブランディングの情報は常に共有していましたが、正式に動き出したのは2024年秋頃です。この頃にはリブランディングで何をどう変えるかの大枠は決まっていました。

橋本さん:その頃からプレス発表会(25年3月26日実施)の企画などを進め、当日の運営も広報が担当しました。

編集長:プレス発表会で特に工夫した点、意識した点があれば教えてください。

橋本さん:メディアの方の取材のしやすさや、弊社がイメージする露出につながるよう、プログラムの順番にはこだわりました。また、画的なところも意識し、フリップの大きさや出す位置など何度もリハーサルを行いました。結果、弊社が打ち出したかった「おみやげの店」から「おなじみの店へ」「地元京都に貢献したい」といったメッセージやイメージ通りの画で取り上げていただくことができました。

プレス発表会には21社が来場し、テレビなど多数のメディアで報道

また、記者発表当日に、リブランディングに関するプレスリリースも出しています。

このリリースのタイトルは熟考しました。

『「おみやげの店」から「おなじみの店」へ』と入れることで、今回のリブランディングの目的を簡潔かつ明確に伝えるとともに、『60年前に誕生したロゴマークを刷新』と数字によるインパクトも出すよう意識しました。

編集長:ちなみにプレス発表会はどこで実施されたのですか?

橋本さん:ホテルグランヴィア京都で実施しました。実施場所については、大阪や東京での実施も検討しましたが、リブランディングでは「みんなが喜ぶ京都にする」というメッセージを掲げていたので、最終的に京都で実施することにしました。

編集長:プレス発表会においては、KGIやKPIを設定していましたか。

橋本さん:KGIやKPIを細かく設定するということはしなかったのですが、各局、特に関西のテレビ局のニュース番組などで取り上げていただくことは目指していました。また、プレス発表会にも15メディアほどはお越しいただき、記事化につなげたいと考えていました。

編集長:結果はどうだったのでしょうか。

橋本さん:当日は21社が来場してくださり、毎日放送(MBS)やKBS京都が番組内でよーじやグループのリブランディングについて取り上げてくださいました。

また、Webメディアや新聞でも取り上げていただき、当初の目標を大きく上回る結果となりました。

リブランディング発表後、SNSでは賛否両論あるもフォロワー増や若年層からの好反応も

編集長:プレス発表会が終わってみて、やっぱり大変でしたか?(笑)

橋本さん:これまでも新商品や新店舗オープンの際にプレス発表会を実施したことはあったのですが、思うようにメディアを誘致するのが難しく。今回はこれまで実施したプレス発表会に比べても規模が大きなものだったので、当日まで緊張しました。

編集長:プレス発表会では、新コーポレートキャラクターの「よじこ」も発表されていましたが、今後どのように活躍していく予定ですか?

橋本さん:すでに、SNSやグッズ展開は始めています。みなさまから愛されるキャラクターにしていきたいと考えています。

編集長:プレス発表会後、SNS界隈では、今回のリブランディングに対してどのような反応でしたか。

出野さん:発表当日や翌日は、賛否両論ありました。特にX上では「前のロゴの方がいい」という意見も見られましたが、それも想定はしていました。ただ、嬉しいことに、フォロワーがとても増加したほか、Xではこれまで「いいね」などの反応をしてくれるのが40代前後のアカウントが多かったのですが、リブランディング発表については18歳から30代前半の比較的若い層が多く反応してくださり、新しい層へのリーチにつながっていると感じています。

✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.

よーじやは生まれ変わります

✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.꙳✩˖°⌖.60年間親しまれてきたよーじやのロゴマークが

新しくなります🎉✨️… pic.twitter.com/PAqBhPmhdX— よーじや【公式】 (@yojiya1904) March 26, 2025

また、これまでのロゴに描かれていた女性は「よじこさん」と呼ばれることが多かったのですが、新キャラクターは「よじこちゃん」と呼んでくださる方が多く、愛着を持っていただけているのではないかと感じています。

編集長:たしかに…!私も無意識にそう呼んでいたかもしれません!

リブランディング後、社内からもネガティブな意見がでることはありませんでしたか。

橋本さん:はい、SNSで様々な意見が飛び交っていたので、広報としては少し心配もありましたが、社員からネガティブな反応はなく、安心しました。

よーじやグループでは、日頃からどんな些細なことでも情報共有することを大事にしていまして、リブランディングについても代表やリブランディングチームから想いを全社員に共有していたため、ネガティブに捉える社員がいなかったのだと思います。

編集長:なるほど、それは素晴らしいですね。何かツールなども導入されているのでしょうか。

橋本さん:社内情報共有ツールとしては、Teams(チャットツール)以外に「「YOJICOM(ヨジコム)」という社員向けの独自アプリを最近導入しました。アプリ内では、各部署での取り組みが気軽に発信できるようになっています。広報からもリリースやメディア掲載情報などを共有しています。

編集長:広報の情報収集の場としても活躍しそうですね!

でもこういったツールは、社員に活用してもらうまでが非常に大変なのではないかと思うのですが、何か工夫されているのですか。

出野さん:ポイント制度を導入していまして、ログイン時や記事を読むとポイントが付与される仕組みになっています。会社として社員に読んでもらいたい代表が投稿した記事などはポイントを高めに設定するなどの工夫もしています。ポイントが貯まるとギフト券と交換もできるようになっています。

社員向け独自アプリ「YOJICOM(ヨジコム)」を導入

ログイン時や記事を読むとポイントが付与される

経営方針に絡めたPRは、想いを伝えるだけではなく事業展開とセットで発信

編集長:今後はどういった広報PRを強化していくお考えでしょうか。

橋本さん:新商品やイベントPRなどは引き続き積極的に行っていきます。加えて、「みんなが喜ぶ京都にする」という経営方針に絡めたPRも積極的に行っていきたいと考えています。

編集長:経営方針に絡めたPRは、企業側としてはとても発信したい内容ですが、それをダイレクトにメディアが取り上げたり、一般の方に興味を持ってもらうのは難しいですよね。

出野さん:おっしゃる通りですね。そのため、想いを伝えるだけでなく、具体的な事業との連携が重要と考えています。

現状はスポーツチームのサポートなどに留まっていますが、今後、京都に貢献できる新しい事業も発表できるよう準備を進めています。

こうした経営方針に沿った具体的な取り組みを実現していきながら情報発信をしていく予定です。

また、代表もXで意欲的に情報を発信してくれ、とても助かっていますが、広報として、伝えたいメッセージがより広がっていくように、さらに連携を強化していきたいと思っています。

PRマガジン編集部の編集後記

―経営課題を解決するための、一つの手段としてのリブランディング

企業がリブランディングを決める背景には、経営方針が大きく影響していることがほとんどだ。

今回のよーじやもそうだ。

経営方針の変更に伴い、既存のイメージから脱却を図るには、多くの人が認知しているロゴを変えなくてはいけない、そういう決断に至ったのだ。

リブランディングは、どの企業にとっても大きな負荷がかかる。

また、既存のものを変えるというのは、非常に勇気のいることだ。

広報としても社内外に対し、リブランディングの意図を明確に伝えるミッションが課せられる。

とはいえ、企業広報人生の中で、リブランディングに何度も携わる方は少数だろう。

だからこそ、他社のリブランディング事例は非常に貴重なのではないかと感じる。

そのため、今回もリブランディングの経緯や大変だったこと、具体的にどのようなことを広報として行ったのか、根掘り葉掘り伺った。

これからリブランディングを控えている広報の方やリブランディングに興味のある方は是非参考にしていただきたい。

よーじやグループのリブランディングは3月に発表されたばかりで、取材は4月に行っているため、リブランディングの影響はこれからもっと様々な方面で現れるだろう。

私も引き続きSNSなどで、よーじやグループのさらなる飛躍を見ていきたいと思う。

今回の注目企業

よーじやグループ(https://www.yojiya.co.jp/)

概要:これまでの観光需要に加え、日常使いをしてもらえる「京都発のライフスタイルブランド」というコンセプトのもと、化粧品・雑貨販売や飲食事業等を行う。

お話を伺った方

よーじやグループ広報 出野 沙優美さん 橋本 知紗さん

出野 沙優美(いでの・さゆみ)

橋本 知紗(はしもと・ちさ)