「露出はできたが、社内評価が今ひとつ」「話題になったが、ビジネス成果に結びつかない」―2025年上半期、そんな広報のジレンマを感じたご担当者も多かったのではないでしょうか。

今回は、上半期の反省を踏まえて下半期の広報戦略を再構築するための3つのステップを解説します。次こそ“成果につながる”広報を実現するために、参考になればと思います。

この記事の目次

Step1:KPI/KGIの振り返りと「ズレの構造」の見直し

「掲載数」や「PV」といった表層的なKPIばかりを追っていませんか?数値としての成果は見えても、それが事業に貢献しているかどうかは別問題です。広報の“量”ではなく、“質”を測る視点が欠かせません。

まず、最終的な目標であるKGI(ビジネス成果指標)とKPIとの間にある「ズレの構造」を可視化しましょう。以下のような“行動に紐づく指標”を加味することで、より具体的な評価が可能になります。

記事やコンテンツが社内で活用されたか

取材記事や広報目的で作成したコンテンツ(noteなど)が営業資料、採用パンフレット、IR説明資料などで再活用されているか

メディア掲載後、具体的な反応があったか

掲載後1週間~1か月で、問い合わせ・資料請求・ホワイトペーパーDL・イベント申込などの行動がどれだけ生まれたか

その後の広がりや新たな接点につながったか

記事がSNSでどの程度シェアされ、他メディアでも言及されたか、また新たな会話や商談につながったか

某コンサルタント企業では、動画メディアで代表のインタビュー取材が取り上げられたことにより、掲載後1週間で問い合わせが急増したというケースもありました。メディアで紹介された内容を整理し、営業活動で再活用することにより、効果が見られました。

単なる“露出”に満足せず、成果につながる広報の第一歩となるよう、「誰に届き」「どんな行動が起きたか」を起点に、広報活動の本質的な価値を測定していきましょう。

Step2:社内外の声を収集し、“刺さるテーマ”を再発掘する

上半期で考えた企画案が刺さらなかった原因は、「伝えたいこと」を優先しすぎて、「相手が知りたいこと」に向き合えていなかったからかもしれません。広報の質を高めるためには、社内外からの“リアルな声”を反映したテーマ設定が不可欠です。

社内ヒアリングのポイント

営業・カスタマーサクセス・採用などの現場担当者から、次のような情報を収集しましょう。

● 高評価を得たnote記事やSNS投稿の内容(バズッったSNS投稿など、要確認です)

● プレスリリースの現場活用例など

社外ヒアリングのポイント

メディア関係者との雑談や取材相談を通じて、以下のような示唆を得ましょう。

● 採用・不採用の判断ポイント

● PV数や反響の多かった記事や印象に残った企画

● Xやnoteに見る記者・編集者の関心ワード

これらの情報をもとに、“今”の関心に合った、自社らしい切り口を再構築することが重要となります。ただの時流トピックで終わらせず、社会との接点を意識した“刺さる企画”へと昇華させましょう。

Step3:SNSとメディア掲載を活かした“成果につながる発信”の設計

情報発信は「届けて終わり」ではありません。記事を出した後、その情報がどのように共有され、どんな反応があり、次の会話につながるか。そこまで設計して初めて、広報がビジネス成果に貢献すると言えます。

特に重要なのが、メディア掲載後の“再活性化”です。以下のような施策を組み込むことで、情報の波及や拡散とリードの創出を促進できます。

● コメントや引用ポストへの丁寧なレスポンスで、対話の場を創出する

● 「記事を読んだ方からの問い合わせ歓迎」と明示し、記事を営業チャネルに接続する

● 記事掲載後の拡散件数や問合せアクションの数値を可視化し、社内にも展開する

2025年上半期に感じた課題は、下半期に向けた改善のヒントでもあります。

“誰にとっての価値か?”を問い直し、社内外の“リアルな声”に立ち返る

発信をつなげる構造をつくり、広報成果を積み上げる工夫を行う

この3ステップを通じて、下半期は“見られる広報”から“動かす広報”へのシフトを実現していきましょう。

【ニックネーム】カープマニア

【これまで担当した業界】IT、自動車、食品メーカー、飲料メーカー、自治体、

医療、家電メーカー、レジャー施設、金融、教育、他多数

【趣味】高校野球、広島カープ、川崎フロンターレ、ハワイ

【プチ自慢】両利き。お箸も野球もサッカーも、手足を左右同レベルで扱えます

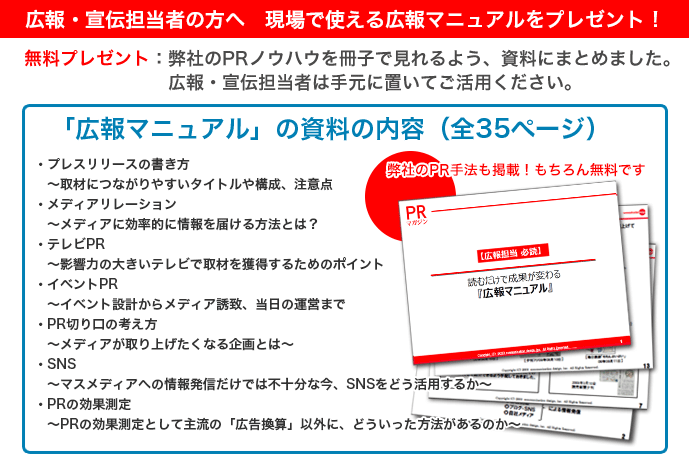

多くご相談いただく内容とその解決方法をホワイトペーパーにまとめました。

PR切り口の考え方|メディアリレーション方法|広報KPIの考え方【無料ホワイトペーパー】

当社では新たなメンバーを募集しています!

PRコンサルタントとして活躍したい方はぜひご応募ください。

採用情報|PRの力で「社会問題」を解決する