最近「マルハラ」という言葉が流行りました。

簡単に言うと、上司からのLINEなどのメッセージで、最後に「。」が付いていると、圧力を感じるというものです。

これは一時かなり話題になり、もしかしたら今もなお気にされている方も多いのではないでしょうか。

私は、これは「若者が文章から感情などを読み取る感受性が豊かになった」ことを表しているのではないか、ととらえています。

現在、2ちゃんねる(5ちゃんねる)を始め、X(旧Twitter)や、Youtubeのコメント欄には、言葉を用いた様々な滑稽な文章、もしくは趣深い文章で溢れかえっています。

また、LINEに関しても、「メッセージが、いつもより長いか、短いか」「改行の位置」「いつもと比べて絵文字が多いか、少ないか」など、様々な要素を汲み取って、相手の感情を察知する若者は少なくないといった印象を受けます。

しかし、このような言葉に対する感受性は、PR(ないし広告)を行う人にとっては、非常に大切なものではないかなと思います。

日常の言葉を眺めてみる

たとえば、下の2つのセリフを比べてみましょう。

A)「このオムライス、おいしい!」

B)「このオムライス、おいしい…!」

さて、どちらが「予想外においしい」と、より感じているでしょうか?

私は後者の方が、「予想外だ…!」といったニュアンスを受けるのですが、いかがでしょうか?

ただ語尾を少し変えるだけ、むしろ記号を付け加えただけで、印象は変わってくるものです。

より実践的な言葉の使い方を見てみる その1

次に、下の2つの商品が並列して売られていたとき、どちらをより買いたくなるでしょうか?

A)「よく落ちる洗剤」

B)「開発者も驚いた、驚異的に落ちる洗剤」

胡散臭さ、といったバイアスは除くとして、おそらく後者のほうがめちゃめちゃ洗剤として優秀なのではないか、と感じるのではないでしょうか。

このように、「開発者も驚いた(=権威のある人の言葉)」や、「驚異的に(=誇張する表現)」などを用いて修飾すると、その物に対する印象もグンと変わってくるように思います。

店頭で売られている商品をよく見ていると、購買欲をそそるような言葉遣いで溢れていることに気づくことでしょう。

ぜひ、これらを自分のものとしてストックして、普段から使用してみることをオススメします。

より実践的な言葉の使い方を見てみる その2

最後に、次の2つのネット記事があったとき、どちらを読みたくなるでしょうか?

A) 度重なる米の値上げ、消費者に苦悩の声

B)「助けてくれ…」コメ、昨年比150%値上げにさすがの富裕層も音を上げる (※数値は適当です)

B)の方を、(私なりに)読みたくなるようにタイトルをいじってみました。

②具体的な数値を入れる

③富裕層ですら困る、という誇張

④「さすがの」という誇張

⑤「米、」とすると、読み進めるときに「アメリカ?」と一瞬思ってしまうので、「コメ、」と崩す

など、ポイントがありますが、

これらはタイトル工夫のほんの一部でしかありません。

まとめ

最初の「マルハラ」などの例に述べたように、若者は比較的、世の中で使われている言葉のニュアンスに敏感である印象を受けます。

言葉を扱って仕事をする方々はぜひ、そのような豊かな感受性をポジティブに利用し、より効果的な広報活動に役立ててみてはいかがでしょうか。

【ニックネーム】らめにき

【これまで担当した業界】コンサルタント・健康・教育・DX・企業PR

【趣味】音楽鑑賞・野球観戦・バンド・ライブハウス・数学・ラーメン・カラオケ

【プチ自慢】「イントロドン」で半分以上0.5秒以内に正答できること

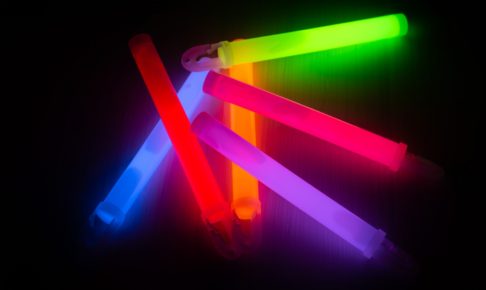

多くご相談いただく内容とその解決方法をホワイトペーパーにまとめました。

PR切り口の考え方|メディアリレーション方法|広報KPIの考え方【無料ホワイトペーパー】

当社では新たなメンバーを募集しています!

PRコンサルタントとして活躍したい方はぜひご応募ください。

採用情報|PRの力で「社会問題」を解決する