近年、日本の音楽シーンを席巻している3組のグループ――BE:FIRST、JO1、NiziU。

いずれもデビュー当初から大きな話題を呼び、Z世代を中心に幅広い支持を獲得しています。まずはそれぞれの特徴を簡単に振り返ってみましょう。

≪BE:FIRST≫

SKY-HIが主宰するオーディション「THE FIRST」から生まれた7人組。

「実力主義」と「物語性」を前面に出し、ファンと共に成長していく姿を可視化。オーディション過程そのものをコンテンツ化し、SNSを通じて共感と応援を呼び込みました。

≪JO1≫

韓国の人気オーディション番組「PRODUCE 101」の日本版から誕生した11人組。

グローバルを意識した楽曲とパフォーマンス力、そして地上波・SNSを掛け合わせた戦略的露出によって、2020年のデビュー直後から急速にファン層を拡大しました。

≪NiziU≫

JYPエンターテインメントとソニーミュージックがタッグを組んだ「Nizi Project」から誕生。

日韓融合のプロデュース手法で、ポップで親しみやすい楽曲と明るいキャラクターを打ち出し、デビュー前から国民的な話題を集めました。

この3組は出自こそ異なるものの、「デビュー前からの物語づくり」と「ファンを巻き込む参加型戦略」という点で共通しています。

この記事の目次

ヒットは偶然じゃない――3組に共通する“熱狂を生む仕掛け”

3組のヒットの背景には、音楽性やビジュアルだけではなく、マーケティング戦略の進化があります。

特に注目すべきは以下の3つの共通点です。

「共創体験」を重視したファン巻き込み施策

近年のアイドル・アーティストに共通するのは、ファンを受け身の視聴者ではなく、“参加者”として巻き込むスタイルです。

オーディション段階からリアルタイムでファンが投票・コメント・拡散に関わり、デビューの瞬間を「自分たちで作り上げた」と感じられる仕掛けが徹底されています。

この共創体験は、その後の活動でも生かされ、SNSライブやYouTube企画を通じてファンとの距離感を縮めるサイクルが継続的に回っています。

デビュー前からの“ストーリー設計”とエモーショナルマーケティング

3組とも、デビュー=ゼロからのスタートではなく、物語の積み重ねから始まるという特徴があります。

オーディション番組やドキュメンタリー映像で「努力」「成長」「仲間との絆」といったドラマが公開され、ファンはデビュー前からその物語の一部を共有します。

単なる応援ではなく、感情移入を前提としたエモーショナルマーケティングが、熱量の高い支持基盤を作る要因になっています。

TikTok・YouTubeを軸にしたUGC(User Generated Content)戦略

特にZ世代へのアプローチで欠かせないのがUGC(ユーザー発信のコンテンツ)です。

TikTokでのダンスチャレンジ、YouTubeでのリアクション動画、ファンによる二次創作など、ファン自らが拡散したくなる導線が巧みに用意されています。

SNSを通じた自発的な発信が新たなファン層の入り口となり、広告費だけでは実現できない自然な広がりを生んでいるのです。

これらの戦略は、エンターテインメントの世界にとどまらず、企業のブランド戦略やPR活動にも応用可能な普遍性を持っています。

これらから、企業・広報担当が取り入れられるヒントとは

エンタメ業界のヒット戦略は、実は企業の広報・PR活動にも大いに参考になります。

特に以下の3つは、どの業界でも応用しやすいポイントです。

ファンを「ストーリーテラー」に育てる設計

一方通行の発信だけでは、情報は広がりにくい時代です。

ファンや顧客が「自分の言葉で語りたくなる体験」を提供できれば、その語りが自然にPRの役割を果たします。

商品やサービスの背景にある想いを丁寧に伝え、共感した人が自発的に広めたくなる“語れる物語”を持たせることが重要です。

デビュー=リリースではない、事前ブランディングの重要性

BE:FIRSTやNiziUが示したように、最初の発表時点で支持基盤ができているかどうかが成果を大きく左右します。

企業の新商品や新サービスも、リリース発表から逆算して「どんなストーリーで期待感を醸成していくか」を事前に設計することが成功の鍵です。

ブランドに“語りたくなる物語”を持たせること

数字や機能だけで差別化が難しい時代、最終的に人の心を動かすのはストーリーです。

ブランドの背景にある思想や課題解決のプロセスを積極的に発信し、顧客やファンに「このブランドを応援したい」と思わせる物語をつくりましょう。

こうした視点は、広告の即効性ではなく、長期的に“共感の資産”を積み上げる広報活動に欠かせません。

アイドルマーケ戦略から見える“PRの未来”

JO1、BE:FIRST、NiziUの戦略から浮かび上がるのは、PRのあり方そのものが変化しているという事実です。

これまでのPRは、企業や発信者が情報を一方的に届ける「メディア中心の構造」でした。

しかし、現在のPRは次のような方向にシフトしつつあります。

ファンや顧客を“巻き込む”のではなく、“一緒につくる仲間”として関係性を育てる。

● プロセスそのものをコンテンツ化する発想

完成した成果物だけでなく、挑戦や試行錯誤の過程を公開することで物語性が生まれる。

● メディアを経由しない、生活者発信型の拡散

SNSでの共感やUGCが、新たな口コミのインフラとなる。

このように、エンタメ領域のPR手法は、今後の企業コミュニケーションの方向性を先取りしているといえます。

「いかに人の心を動かし、その人自身の言葉で語ってもらうか」――この発想が、PRの未来を形づくる鍵になるでしょう。

エンタメ業界で成果を出しているPR戦略は、企業・団体の広報活動にも多くの示唆を与えてくれます。

「物語を伝え、共感を軸に人を巻き込み、プロセスを可視化していく」――この姿勢が、これからのPRのスタンダードになるはずです。

【ニックネーム】らめにき

【これまで担当した業界】コンサルタント・健康・教育・DX・企業PR

【趣味】音楽鑑賞・野球観戦・バンド・ライブハウス・数学・ラーメン・カラオケ

【プチ自慢】「イントロドン」で半分以上0.5秒以内に正答できること

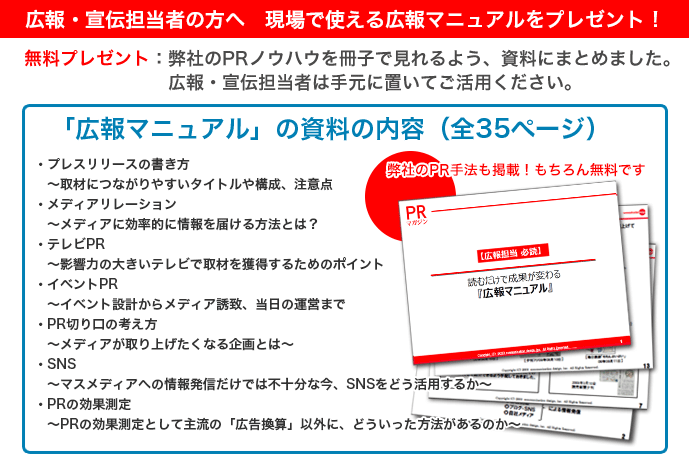

多くご相談いただく内容とその解決方法をホワイトペーパーにまとめました。

PR切り口の考え方|メディアリレーション方法|広報KPIの考え方【無料ホワイトペーパー】

当社では新たなメンバーを募集しています!

PRコンサルタントとして活躍したい方はぜひご応募ください。

採用情報|PRの力で「社会問題」を解決する